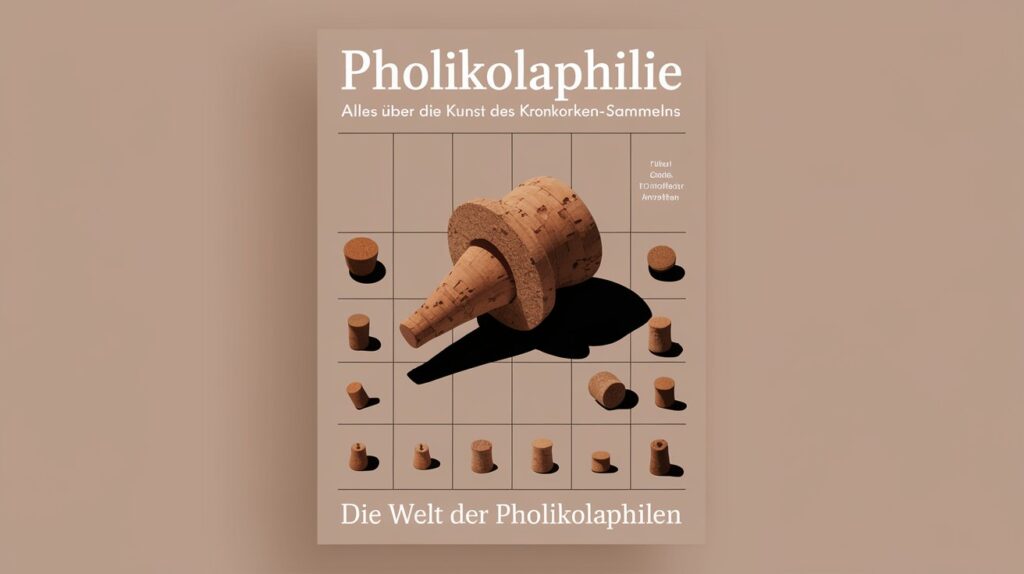

Was bedeutet pholikolaphilie?

Der Begriff pholikolaphilie beschreibt die besondere Leidenschaft für das Sammeln von Kronkorken. Menschen, die sich damit beschäftigen, nennt man Pholikolaphilen.

Ähnlich wie Briefmarkensammler oder Münzsammler konzentrieren sich Pholikolaphilen darauf, kleine Alltagsgegenstände mit großer Vielfalt zu bewahren.

Mehr Infos zu Sammel-Leidenschaften findest du auch bei Wikipedia – Sammeln.

Ursprung und Hintergrund

Das Wort pholikolaphilie leitet sich aus dem Griechischen ab: „pholi“ (Schuppe) und „kolla“ (Kleber), was sinngemäß für das „Festhalten“ oder „Bewahren“ steht.

Die Sammelleidenschaft von Kronkorken entwickelte sich erst im 20. Jahrhundert, als Bier- und Limonadenhersteller begannen, kreative Designs zu nutzen.

Ähnliche kulturgeschichtliche Sammlerleidenschaften findest du z. B. in der Numismatik (Münzenkunde).

Warum sammeln Menschen Kronkorken?

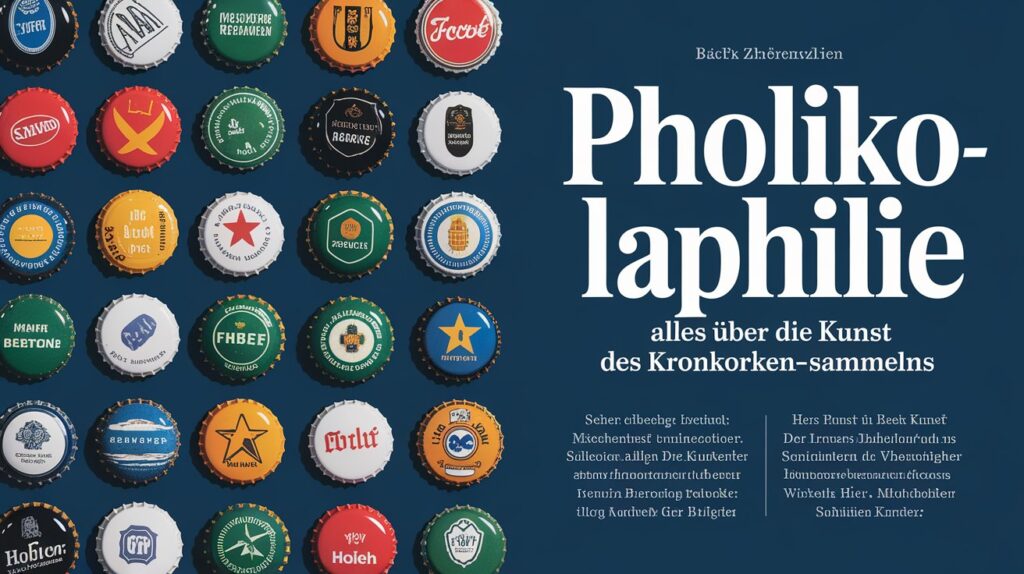

- Designvielfalt: Jede Brauerei oder Marke hat eigene Logos.

- Erinnerungen: Ein Kronkorken kann an ein besonderes Event erinnern.

- Kultureller Wert: Manche Deckel sind seltene Sammlerstücke.

- Gemeinschaft: Viele Sammler tauschen weltweit.

Dieses Sammeln ähnelt der Leidenschaft von Menschen, die Briefmarken lieben. Lies mehr über Philatelie.

Wer sich für ungewöhnliche Sammeltrends begeistert, wird auch bei Nikkanyakiu spannende Einblicke finden.

Wie funktioniert pholikolaphilie in der Praxis?

Sammler ordnen ihre Kronkorken oft nach:

- Ländern

- Marken

- Farben oder Motiven

- Besonderheiten wie limitierte Editionen

Manche nutzen Sammelalben, andere bauen kreative Wandbilder. Ein Beispiel: In vielen Bars sieht man ganze Wände, die mit Kronkorken dekoriert sind – eine künstlerische Form der pholikolaphilie.

Wert und Seltenheit

Nicht jeder Kronkorken hat Wert. Entscheidend sind:

- Alter (ältere Biermarken sind besonders gefragt)

- Seltenheit (limitierte Auflagen oder Hersteller, die es nicht mehr gibt)

- Zustand (unbeschädigt ist wertvoller)

Einige Sammler berichten sogar von Kronkorken, die bei Auktionen mehrere hundert Euro erzielten. Ähnliches passiert auch bei historischen Objekten wie Antiquitäten.

Gemeinschaft und Austausch

Die pholikolaphilie hat weltweit Fans. Es gibt Online-Foren, Tauschbörsen und sogar kleine Ausstellungen.

Einige bekannte Plattformen sind internationale Sammlergruppen, ähnlich wie bei der Numismatischen Gesellschaft. Dort wird Wissen geteilt und getauscht.

So verbindet die Sammelleidenschaft Menschen unterschiedlichster Kulturen – von Brasilien bis Deutschland.

Auch Orte wie Westerfleht zeigen, wie Tradition und Sammelkultur eng miteinander verbunden sein können.

Moderne Entwicklungen

Heute geht pholikolaphilie über reines Sammeln hinaus. Viele Sammler nutzen ihre Stücke für:

- Upcycling-Projekte (z. B. Schmuck oder Möbel)

- Dekoration in Restaurants

- Museale Sammlungen

In der Popkultur tauchen Kronkorken auch in Kunstwerken auf, was die pholikolaphilie zu einer kreativen Bewegung macht. Mehr dazu findest du bei Popkultur im Sammeln.

Häufige Fragen zur pholikolaphilie

Frage: Kann man mit Kronkorken reich werden?

Antwort: Nur selten. Die meisten Sammler machen es aus Leidenschaft. Einige seltene Stücke können aber einen hohen Sammlerwert erreichen.

Frage: Wie beginne ich mit der pholikolaphilie?

Antwort: Fang klein an – sammele unterschiedliche Marken und notiere ihre Herkunft. Mit der Zeit wächst deine Sammlung.

Frage: Ist das Sammeln umweltfreundlich?

Antwort: Ja, denn Kronkorken sind eigentlich Abfall. Durch Sammeln und Upcycling bekommen sie eine neue Bedeutung.

Gedanken zum Schluss

Die pholikolaphilie zeigt, dass selbst kleinste Dinge eine große Leidenschaft entfachen können.

Vielleicht fragst du dich: Warum investieren Menschen Zeit in so kleine Objekte?

Die Antwort: Weil es nicht um die Größe geht, sondern um die Geschichten, die dahinterstehen. Jeder Kronkorken kann ein Stück Erinnerung, Kultur oder Kunst sein.